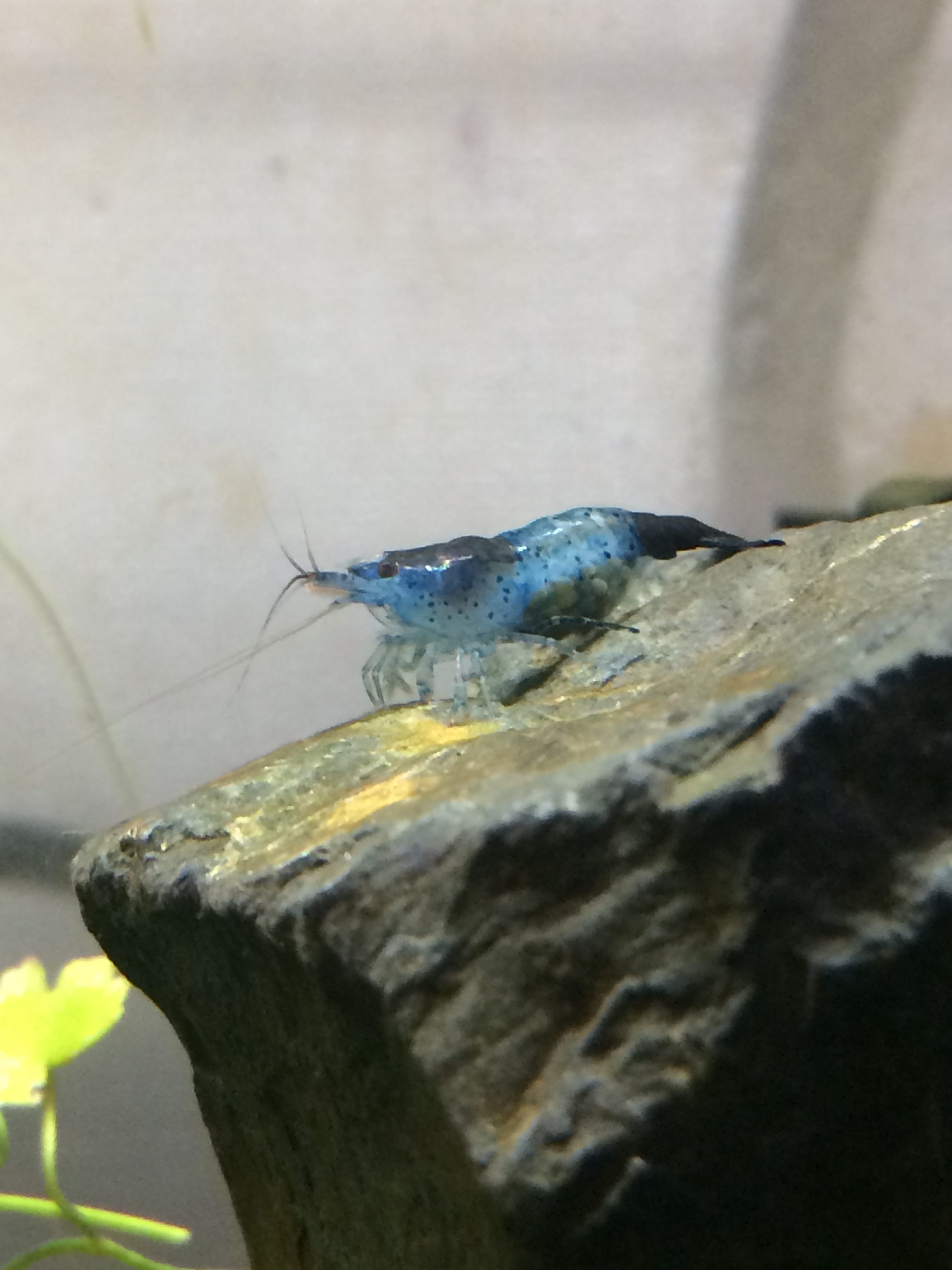

今回の釣った者勝ちは、サビキ釣り!

前回の道具編では、一回試すならセットの安い道具で十分楽しめること、長い目を見ればある程度良い物を揃えた方が良いということをお伝えしました。

今回はいよいよ釣り場選びや、釣り場に着いてから実際に何をしたら良いかを説明していきます。

釣り場選び

今回のテーマにもある通りです!防波堤!!

そして、漁港です。

まあ、漁港には船が流されないように防波堤があるので漁港に行けば間違いないでしょう。

漁港は波が穏やかで、ロープや船留めがあり、サビキのターゲットとなる小さな魚の隠れ家となるのです。

漁港で釣りをしている時に隣にいたおじさんが

「漁港は魚の保育園だ」

なんて言っていました。

また、漁港は磯とは違って足場が良いので安全に釣りができるというのも大きなポイントです。

餌作り

さて、サビキ釣りではコマセに餌(以下:コマセ)を入れて魚を集らせるわけですから餌を準備しなければなりません。

コマセ

- オキアミ

- 米ぬか

この2つを用意しましょう。

オキアミは冷凍のブロックが釣具屋さんに売ってあるので、それを購入してください。

米ぬかは精米機から無料でもらえるので精米機が置いてある場所を調べてゲットしてください。

これをバケツに空けてください。1対1くらいの量で大丈夫です。そこに海水を少し加えて混ぜ、団子を作れるくらいの硬さにします。

あまり緩すぎるとコマセがコマセカゴに入らなかったり(垂れ落ちてしまう)、入っても海に入れた瞬間にカゴの中が空になるため、海水は少しづつ入れてください。

はい、ここまででコマセを作るために必要な道具が出てきましたね。

- コマセを作る入れ物(バッカン)

- 海水を汲む、水汲みバケツ

- コマセを混ぜる物(コマセミキサー)

これと、餌を撒く柄杓(ひしゃく)はサビキ釣りの必須アイテムと言えます。ただし、代用できる物で構いませんので釣り用具を買わなければいけないとは思いません。

これで餌作りは終わりです。

釣る

仕掛けをセットし、餌の準備もできましたらいよいよ釣っていくわけです。まずは、魚がいるか海を覗いてみましょう。

もし魚の群れが見えたらコマセカゴにエサを入れて海に仕掛けを落としていきます。

この時、サビキの一番上の針が、魚が見えている深さより気持ち下に落としてあげましょう。

その後、ゆっくりとしゃくりを入れます。これによって、コマセカゴの中のコマセが出てきて魚が集まってきます。

コマセが広がると、煙幕のようにサビキの針を目立たなくしてくれて魚が針を怖がらずに食ってきます。

そのうちピクピクと竿に反応があれば、魚が掛かった証拠です、慌てずに巻き上げましょう。

勢いよくアワセを入れてしまうと、せっかく掛かった魚の口が切れて逃げられてしまいます。アワセは必要ありません。

また、ゆっくり巻き上げることで、初めは1匹しか付いていなかったのに、2匹3匹と食いついてくることがあります。

これは、誰か1匹がサビキに食いついたことで、周りの魚もつられて食いついてしまうためです。

「赤信号、皆んなで渡れば怖くない」

人も魚も一緒ですね。

魚を釣り上げ、釣れた魚を針から外す前に、柄杓で海にコマセを撒きましょう。

これをしないと、せっかくの魚の群れがどこかに行ってしまいます。しっかり足止めをすることで釣果が上がります。

また、釣れていなくてもコマセカゴの中が空になったらコマセを入れましょう。もしくは、仕掛けを落としている場所にコマセを撒きましょう。

持ち帰る

最後に釣った魚の持ち帰り方です。

釣りに行くのですから、当然クーラーボックスは持って行きますよね。その中にはクーラーボックスの容量の1/4〜1/3くらいの氷を入れて置いてください。

よく、「魚は血抜きをすると美味しく食べられる。」なんて言いますが、それは大きな魚の話です。小さな魚は釣ってすぐにクーラーボックスに入れて氷締めするのです。

なぜかというと、小さい魚ほど痛むのが早く、もたもたしていると腐ってしまうからです。夏場なんてあっという間です。

最後に、

ポイント選びの最大のコツは、サビキ釣りをしている人がいる事です。そして、釣れている人がいれば「近くで釣りしてもいいですか?」と必ず聞いて、釣りを始めましょう。

まとめ

- サビキ釣りをしている人がいる漁港や防波堤がポイント

- コマセを作る道具は用意しよう

- アワセを入れず、ゆっくり巻き上げる

以上、サビキ釣りの解説でした。本当はアジやイワシの生態についてお話ししたかったのですが、長くなるので、また今度にします。

コメント